黄仁勋的朋友圈,多了医药界巨头

算力和芯片,在努力掌握制药的未来走向

文|《财经》记者 辛颖

编辑 | 王小

进入2025年,作为全球市值最高的医药企业礼来,几乎每个月都在AI方面有新布局。

11月10日,跨国药企礼来宣布与英矽智能达成AI驱动药物研发合作,总额超过1亿美元。数日前,礼来还成功吸引了全球第一家市值突破5万亿美元的芯片公司英伟达合作,要一起打造制药行业最强AI超级计算机。

准备深度进入医药战场的英伟达,将最新推出的“算力巨兽”用在了医药领域。据介绍,这是全球首台采用DGX B300系统的DGX SuperPOD超级计算机——由超1000块B300 GPU构建,通过统一高速网络架构实现跨设备微秒级通信,算力密度较传统超算提升三倍,将模型训练时间从数周压缩至小时级。

两家巨头相中医药AI,一个重要原因是五年后,全球约有价值2360亿美元的药品面临专利悬崖,加速研发、持续发现好药,医药界新一轮的全球洗牌即将开启。

展开全文

业内已经嗅到风暴前夕潮湿的泥土气息。但,不是所有的企业都有及时挪动的力量。

“与芯片企业的深度合作,在中国的制药业还看不到太大的需求。”一位芯片企业人士分析,传统的中国大药企都是以仿制药为主,真正做创新药的企业普遍规模比较小,这使得药企难以投入足够多的成本,深入到芯片和基础架构层面的定制合作。这也意味着,距离掌握AI制药的先机话语权,中国企业还有距离。

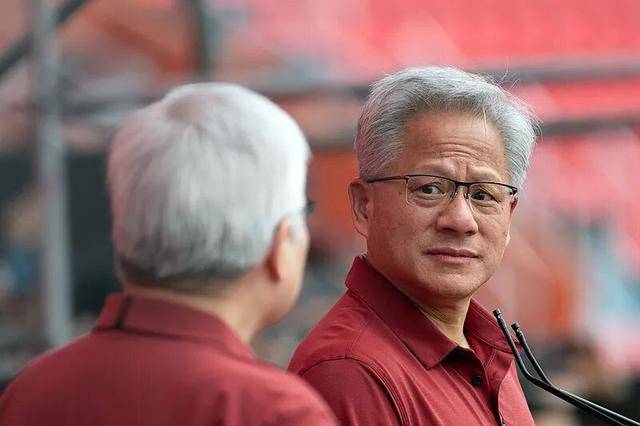

然而,如英伟达创始人黄仁勋所言,“数字生物(digital biology)将成为未来最大的一场变革,将对生命科学产生深刻影响。”

礼来的雄心比卖药更远

礼来无疑是时下最受关注的药企之一,手握治疗糖尿病和肥胖症的明星药替尔泊肽,这款药在2025年前三季度销售额达248.37亿美元,成为“药王”最有力的竞争者之一。

不过,决定礼来市值走向的,是未来公司能否持续拿出更好的药。英伟达瞄准的就是这个方向,加速药物研发进程的AI制药。

礼来雄心勃勃,在其AI工厂配备了英伟达的“算力巨兽”,有1016个Blackwell Ultra GPU,意味着它每秒可以做超过9✖️1018道数学题。

“这不是简单的算力堆砌,而是制药行业首个自主运营的AI基础设施。”礼来执行副总裁Diogo Rau称,该系统将驱动AI工厂实现从数据摄入、模型训练到推理生成的全生命周期管理,计划于今年12月完成建设,明年1月正式投入使用。

通常一款新药成功上市,大约需要9年-15年,平均研发费用约26亿美元,投资回报率不到10%。AI、高性能计算加入新药研发,被视为提升效率的终极解决方案。

1999年,英伟达推出全球首款图形处理器GPU时,初衷是优化游戏和动画渲染,彼时黄仁勋或许没想到,自己要迈进生命科学领域。甚至在五年前,不少人还认为英伟达只是一家游戏公司。到2023年英伟达财报显示,数据中心业务营收达37.5亿美元,同比增长83%,首次超越游戏业务的36.2亿美元。

英伟达已经通过CUDA架构和GPU算力,将技术延伸至医药界。靶点预测、分子生成、临床试验,药物研发的每一步分析需要海量的计算支撑。

找到一个合适的化合物分子,如同在浩瀚宇宙中寻找一个宜居的星球。在原来的算力边界中,科学界可能只是在1010次方范围内寻找,就好像只探索了银河系中的太阳系,实际上化合物的种类能达到1060次方之多。

传统的CPU更擅长单线作业和逻辑推理,算力相对有限。擅长多线并行和大规模运算的GPU出现之后,科学家能探索的空间也被打开。

2020年,谷歌旗下的DeepMind开发的深度学习算法Alphafold,成功破解了困扰科学界50年的蛋白质折叠问题,实现了基于氨基酸序列的高精度3D结构预测。这是一个非常有价值的工具,它可以帮助科学家识别和设计可能成为药物的新分子。

筛选和设计药物新分子的过程,“包括现在各类大模型在内,都是基于GPU算力的支撑。”上述芯片企业技术人士向《财经》分析。

伦敦药物研发公司Receptor.AI介绍,在一项化合物筛选的任务中,要从大约43亿个化合物缩小到500个最有希望的候选化合物,使用单个英伟达T4GPU与16个vCPU对比,在不同具体任务中,使用GPU可持续地将性能提升1.1倍到11.3倍。

在虚拟筛选流程中,使用高性能GPU运行时间会大幅减少,成本总体下降99%,从每实例小时0.43美元降至0.22美元。

2018年,英伟达基于GPU推出了Clara系统,专门为医疗场景提供AI解决方案软件和服务。目前,Clara系统已经能提供诸多具体场景的服务,用于药物研发的BioNeMo、用于医疗设备的Holoscan、用于基因组学的Parabricks以及用于医学影像的MONAI。

可见黄仁勋瞄准的,不仅是医药市场的局部优化,而且是参与到全流程的覆盖。

尽管部分细分领域在AI和算力的加持下会立竿见影地提升效率,“但现在还看不到AI对医药产业的真正意义上的变革。”一位医药行业人士指出,AI能引发市场结构与需求变化,将是更大的冲击,这会决定整个行业的发展方向。

英伟达的“朋友圈”,大小通吃

在礼来之前,英伟达已经与拜耳、罗氏、诺华等跨国药企合作,这些都是全球药企收入排行榜上前十名的常客。

“英伟达的核心目标是卖芯片,但它和产业深度绑定,是依靠不断巩固在软件和服务上打造的生态护城河,把行业巨头绑定在英伟达的生态里,能够让它始终走在AI发展中规则制定的前沿。”上述芯片企业人士说。

有业内人士指出,英伟达的算盘一直是做AI时代的“水电煤”——掌握算力的调度权、定价权,甚至规则制定权。

一家医疗AI大模型公司的负责人告诉《财经》,目前公司一半是英伟达的芯片,一半是国产的。

基于编程模型CUDA的生态圈,是英伟达进入产业最重要的护城河。

CUDA的本质是一座“桥梁”——它将GPU底层复杂的硬件逻辑封装成简单易用的接口,让开发者无需深入了解芯片架构,就能快速应用。

“这是英伟达几十年的积累,在它的库里已经有成千上万的基础产品,可能稍作调整和组合就能优化出针对某一个产业的产品,这是任何其他企业无法替代的。”上述芯片企业人士说。

在产业链中,英伟达始终与众多科技巨头维持着微妙的平衡,在垄断GPU底层算力的同时,通过Clara数字健康平台,不断降低医疗科技公司的开发门槛。

Clara系统就相当于英伟达专门为医药界定制的接口,药企甚至无需额外适配即可高效开发,形成极强的用户黏性。

黄仁勋主张在非核心领域,提供开源服务,降低中小药企与初创公司的算力门槛,以此扩大朋友圈。

2022年,英伟达发布开源药物研发框架的BioNeMo,专为加速生物分子语言模型的训练与部署设计。到2025年9月,已经有超过200家生物技术公司、初创公司和大型医药公司将BioNeMo集成到自家的计算机辅助药物发现平台和工作流程中。

虽然近年来,还未见英伟达公开与中国医药企业的战略合作。但在英伟达的官网上,百图生科、深原质药、科亚医疗等都分享了借助英伟达平台提高药物研发效率的经验。阿里、百度、华为、字节跳动都在加大AI医药的布局,“大部分的芯片企业目前都是在做英伟达生态的兼容。”一位业内人士对《财经》说。

英伟达还在不断把医药巨头绑得更牢。2025年3月,英伟达与GE医疗合作,重点开发自主X射线技术与超声应用,通过引入物理AI推进自主诊断成像;6月,英伟达宣布与丹麦药厂诺和诺德合作,创建可用于药物早期研究和临床开发的定制化AI模型和AI代理;10月底,强生宣布,将借助英伟达的物理AI和模拟技术,推进一种机器人辅助支气管镜检查的创新技术,在美国也已获准用于机器人辅助泌尿科手术。

同时,全球超过4000家医疗健康行业的企业加入了英伟达的初创加速计划(NVIDIA Inception)中,英伟达免费为这些公司提供技术工具、市场宣传、融资对接等。

据国信证券,医疗保健板块人工智能解决方案的全球市场规模预计将由2022年137亿美元增至2030年1553亿美元。

2024年12月,黄仁勋亲自现身越南,宣布英伟达已收购越南医疗保健初创公司 VinBrain,其主打产品AI医生助理DrAid™,能够提供影像筛查、肿瘤诊断、病例分析等服务,已在越南、美国的 100 多家医院投入使用。

很快,“你可能发现,你用的是一款谷歌的工具来研发药品,实际上是基于英伟达已经开发好的芯片和产业软件去进一步优化的,这就是掌控。”上述业内人士说。

评论